前置き

私は、被疑者被告人に有利な判断をする傾向があったわけではありません。あくまで中立・公平な裁判を心がけていました。

もっとも、一人の法律家として、様々な法的見解を持ちます。それは、被疑者被告人にとって有利なものもありますし、不利なものもあります。その大半は判例・実務に沿うもので、批判されている実務運用を追認する見解もあります。しかし、現状の実務でいいのだろうかと、判例・実務におそらく沿わないであろうことを考えることもありました。

弁護士として裁判官経験を生かすという観点から、被疑者被告人にとって有利な法的見解をいくつかブログに書いてみたいと思います。あくまで試論であり、今後の議論や弁護士経験も踏まえて私見を構築していきたいと思っております。そのため、批判を含めてご意見いただけますと幸いです。

前置きが長くなりましたが、第1弾は「初犯の薬物犯罪における勾留の要否」です。

薬物事犯の勾留と科刑の状況

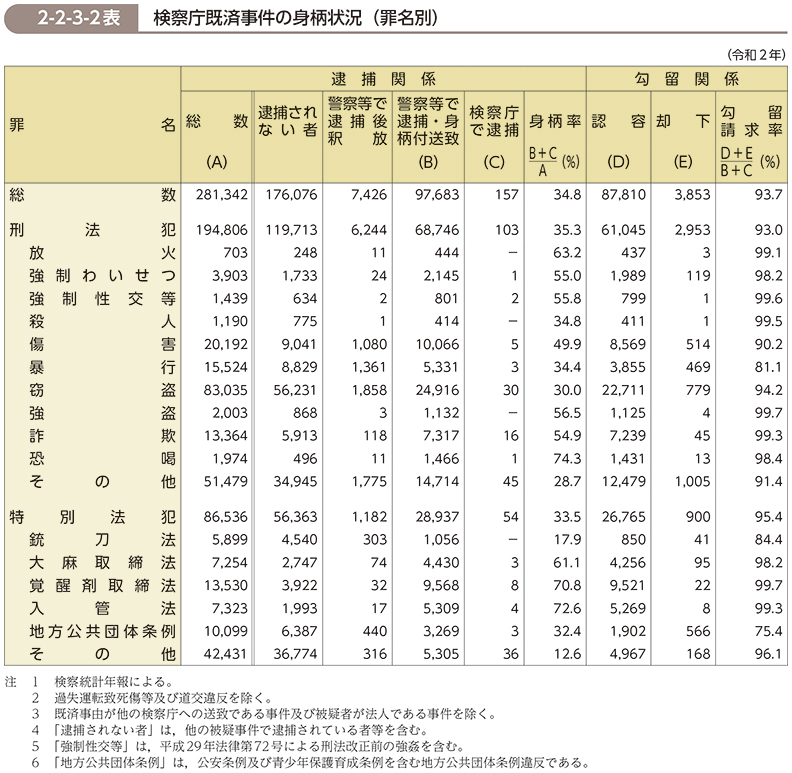

令和3年版犯罪白書によると、日本の勾留実務において、覚せい剤取締法違反の勾留請求率は99.7%、そして勾留決定率は約99.8%です(勾留却下率0.2%)。大麻取締法違反の勾留請求率は98.2%、勾留決定率は約99.8%です(勾留却下率0.2%)。

(令和3年版犯罪白書2-2-3-2表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)より引用)

また、初犯の覚せい剤自己使用・所持については懲役1年6月執行猶予3年となることが多いという量刑傾向が存在すると思われます。

試論

統計上の勾留決定率が高いのは、①薬物事犯に及ぶ人の生活状況は悪いことが多い、②再犯率が高いなどといった理由が考えられます。しかし、そのような薬物事犯においてもほぼ全て勾留するという実務運用は正しいのでしょうか。少なくとも、0.2%勾留却下されている事犯があるということは、それと同種事例については注意が必要です。

そして、私の根本的なひっかかりは、初犯の覚せい剤自己使用・所持の刑事手続全体を見たときに、捜査段階の身体拘束が最も人権制約の程度が大きいということです。最終的な刑罰において社会内処遇がとられることが大半であるのに、その準備段階である逮捕・勾留段階でほぼ身体拘束がなされてしまうというのが、アンバランスに感じておりました。

薬物事犯は再犯者が多い一方、学生や主婦といった層も使用することがあります。少なくとも社会内処遇が見込まれる初犯者、そして生活状況が決して悪くない者については勾留の必要性がないのではないかと思います。

一般に、薬物事犯における勾留の根拠として、常習性、使用状況、入手先、犯行経緯などに関して「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があると言われます(参考として川上拓一「大コンメンタール刑事訴訟法(第二版)第2巻」河上和雄ほか(編)(青林書院、2010年)29頁以下)。そして、勾留中には、覚せい剤の使用状況、経緯(入手先)に関する捜査や、覚せい剤使用に関する鑑定が行われます。しかし、所持の点は現行犯で物が押収されている場合が多く、使用については鑑定資料をとってしまえば客観的な立証が可能であり、身体拘束をして捜査を行う必要まではありません。また、経緯や入手先の捜査は治安維持のためにも非常に重要だと思いますが、被疑者本人の最終的な量刑を大きく左右するものではないと思いました。

これらの理由により、勾留の必要性がないなどとして勾留却下をすることも考えられるのではないかということです。

反論

このような私見は、裁判所内でもよく他の裁判官と検討していました。

例えばこのような反論がありました。

薬物事犯は一つの捜査の端緒となり得る。最低でも自宅のガサ(捜索差押)は行う必要があり、勾留しなければならない。

この反論は正直あまり私に響きませんでした。余罪捜査のための身体拘束は認められませんし、ガサが必要ならば勾留請求前に行うべきだと思います。勾留前にガサを行うのは人員の手配など含めて大変だというのが実情のようなのですが、逮捕段階の72時間で行うべきなのではないでしょうか。薬物事犯ではない別種の事案ですが、ガサが必要と言われたけれども裁判官が勾留却下したところ、釈放前に捜査機関がガサを行ったという事例も聞いております。

次の反論はこのようなものです。

そもそも覚せい剤初犯がイチロクサンネンというのは全く決まっていない。使用状況や入手経緯によっては懲役部分や執行猶予期間が変わることもよくある。

この反論は私に響きました。私は左陪席だったので、薬物事案の初犯はあまり扱っておらず、そのようなこともあるのかとハッとさせられました。ただし、それで実刑か執行猶予まで分かれることがあるのか、あっていいのかはよくわかりません。刑事訴訟法上、使用状況や入手経緯に関する証拠が罪証隠滅の対象となることは理解できますが、それでも勾留が必要なのだろうかという疑問はぬぐえません。

その後の検討

私は上記のような発想や身近な裁判官との議論も踏まえ、全国から同期が集まった際にこのような話をしてみました。すると、賛同してくれる裁判官もおりましたし、実際にそのような類型は却下し、特に覚せい剤よりも刑が軽い大麻事犯については厳しく審査しているという地域もありました。少なくとも一部の裁判官において同様の問題関心があったようです。却下したが準抗告審で覆されたという例もありました。

私もそのような類型の薬物事犯と出会ったら勾留却下しようと思っていたのですが、意外とあたらず実現できませんでした。

その後、いわゆる辛島論文が出ました(辛島明「令状1・近時における勾留及び保釈の運用等について」判例タイムズ1484号(2021年)12頁以下)。辛島論文にはこのようなことが書かれています。

余罪について証拠がさほど収集されておらず、真に情状としてのみ常習性に関する捜査を行う場合は、そうした事情が被疑者の罪責(刑量)を決めるに当たってどれほど重要かも問題となる。例えば、【前科のない、あるいは同種とはいえ罰金前科しかない盗撮による迷惑防止条例違反の事件】などでは、単なる常習性の有無により量刑(罰金刑や執行猶予の短期懲役刑)が有意に影響を受けるとは考えづらいのであり、こうした場合、常習性の点は、勾留の判断に際し罪証隠滅の対象として強調できないことになる。

近時、【自己使用目的での大麻の少量所持の事件】が増えているが、被疑者に前科がなく、事実を認めているような事案であれば、捜査機関から、大麻に関連する物件の収集のため自宅の捜索未了が主張された場合でも、基本的には上記と同様に考えることが可能と思われる(その他の身上関係等も踏まえ、勾留の必要性が認められないと判断されることもあろう。)。

以上とも関連するが、【覚醒剤の末端の自己使用や自己使用目的所持の事件(自白事件)】で、薬物の入手先に関する捜査未了が主張されることがある。薬物の入手先は、一般的には、被疑者と薬物との結び付きの強さ、ひいては常習性(場合によっては偶発性)等を表す一事情と位置付けることが可能である。しかし、こうした事件でも、少なくとも、初犯である場合は、被疑者の常習性等の点が量刑(ほとんどが執行猶予の懲役刑)を殊更左右するとは思われず、上記の点を罪証隠滅の対象として強調することには限度があろう。

なお、関係者の検挙のため入手先への突き上げ捜査を行う必要性がいわれることもあり、そうした捜査の必要性自体は理解するところであるが、ただ単に関係者の検挙等の必要性(このこと自体は、被疑者の個別犯罪行為についての犯情に関わる証拠収集とはいい難い。)をもって被疑者の身体拘束を正当化することは、困難であるように思われる。

辛島論文のこの箇所は、非常に参考になります。

刑事弁護人となってから、逮捕直後の薬物事案被疑者の不安定さも見ることもありました。私のこの法的試論については、もう少し経験を積む必要もあるのかもしれません。ただ、根本にあるアンバランスへの懸念のようなものは、きっとなくしてはいけない感覚なのだろうなとも思っております。正直なところ、毎年の犯罪白書を読んでいると、薬物自己使用の認め類型についてはもっと簡略化した刑事手続も必要なのではないかとも感じております。

以上の試論はいかがでしょうか。「もっと勾留却下すべき」「薬物事犯の実情を分かっていない」など様々な批判もあるかと思います。ぜひTwitterなどでご意見を聞かせて下さい。すべてにお答えできるかはわかりませんが、あまり表に出てこない生の裁判官的発想を発信するのは大事だと思っておりますし、それがどのように写るのか興味も持っております。

投稿者プロフィール

- 2016年千葉地方裁判所判事補任官、裁判員裁判の左陪席を担当。2021年依願退官後、しんゆう法律事務所において弁護士として稼働。冤罪の研究及び救済活動に従事。イノセンスプロジェクトジャパン運営委員。日本刑法学会、法と心理学会所属。

最新の投稿

刑事弁護2023年11月1日季刊刑事弁護の新人賞を受賞しました

刑事弁護2023年11月1日季刊刑事弁護の新人賞を受賞しました 冤罪2023年9月15日ヨーロッパの冤罪

冤罪2023年9月15日ヨーロッパの冤罪 冤罪2023年9月12日『冤罪学』の出版について

冤罪2023年9月12日『冤罪学』の出版について 刑事弁護2023年7月26日「イノセンス・プロジェクト・ジャパン」Tシャツの着用を裁判所は制限できるか

刑事弁護2023年7月26日「イノセンス・プロジェクト・ジャパン」Tシャツの着用を裁判所は制限できるか